AI技术助力教学创新:通信与信息工程系举办教案课件成果展示会

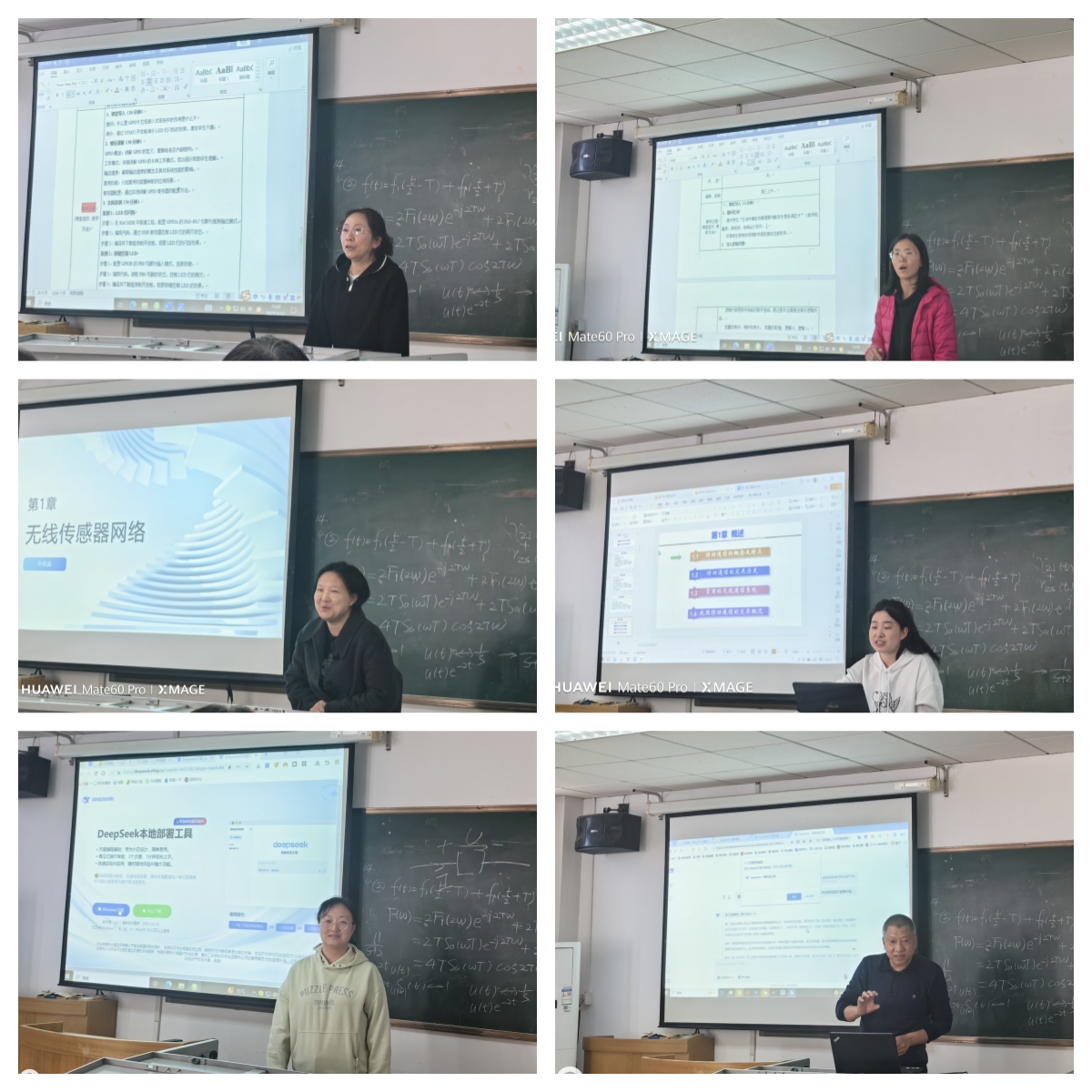

3月12日下午13:30,通信与信息工程系在明德楼225教室成功举办“AI赋能教学教案、课件成果展示活动”。本次活动旨在探索人工智能技术在教学实践中的创新应用,推动教学设计与课程资源的智能化升级。高海娟、胡晶晶、李晓晶、马梦婷、郝丽婷、宗保平等六位教师依次展示成果,会议由刘刚主任主持,全体教职工参与本次会议。

AI赋能教案、课件设计:从理论到实践的突破

高海娟老师以《嵌入式开发技术》课程为例,展示了AI工具在教案优化中的实践。她通过输入课程现有内容,利用AI生成逻辑清晰、案例丰富的教学设计表格,涵盖课堂导入、重难点解析、实践案例及作业设计。AI不仅精准提炼知识点,还提供贴合课程的互动讨论题和实操作业,极大提升了教案的实用性与创新性。

胡晶晶老师分享了她的教案准备过程,其中借助了AI工具来编辑内容。她详细介绍了第一个关于逻辑代数基本运算的课程教案,包括课程导入、正式授课和课堂练习环节;第二个课程教案则聚焦于逻辑函数及其表示方法,通过举重裁判电路导入概念,并讲解了多种表示方式及转换方法,最后设有互动环节让学生动手实践。

李晓晶老师分享了使用WPS AI修改PPT的过程:她先删除了旧PPT的部分内容,保留大纲并上传,请求美化。美化后,根据提供的建议修改了部分页面,但觉得进度慢,于是让工具直接生成了PPT。之后,她先对PPT进行了美化,然后让工具根据现有内容优化并补充了细节,如技术特点对比等。工具还自动添加了前沿发展内容。

马梦婷老师则聚焦课件美化与逻辑优化,借助WPS智能助手对《移动通信》课程PPT进行升级。通过AI生成的科技风模板、动态图表及对比分析模块,将抽象理论转化为直观的可视化内容,增强了课堂吸引力。她强调:“AI不仅节省排版时间,更能启发教学内容的结构化表达,从而更好掌握课程节奏。”

技术融合课堂:互动与管理双提升

郝丽婷老师分享了AI在课堂管理中的创新应用。她利用AI工具自研“智能签到系统”,结合学生照片与学号信息,实现课堂考勤的实时追踪与可视化反馈。利用DeepSeek修改教案,教学内容相较老版本,内容会更全面,借鉴它的思路也可以对我们本身更有启发。

宗保平老师演示了DeepSeek应用在电路教学中的优点及存在问题。并分享了Multisim仿真软件在电路课程中的应用。通过动态模拟“电源等效变换”等抽象概念,学生可直观观察电路参数变化,加深理解。他提到:“仿真技术让‘看不见的电流’变得生动,解决了传统板书难以动态展示的痛点。”

总结展望:深化AI与教育融合

刘刚主任对教师们的探索给予高度评价。他指出:“AI不仅是工具,更是教学改革的催化剂。未来需进一步推进三大方向:一是加强教师AI技术培训,二是建设系级教学资源智能平台,三是探索AI赋能的个性化教学模式。”他鼓励教师“以学生为中心”,持续探索技术赋能教育的新路径。

会议就近期的系部工作进行了总结,并对下一阶段工作进行了布置。

本次展示会通过案例分享与技术研讨,充分展现了AI在教学设计、课堂互动、学情分析等环节的应用潜力,为全系深化教学改革注入新动力。通信与信息工程系将继续以技术创新为支点,推动教育教学质量迈向新台阶。(通信系 李是尧 供稿)