解析动态编程新范式 擘画智能开发新图景——通信与信息工程系承办“世纪讲坛”讲座活动

为了丰富学生学习生活,提升学生知识素养,拓宽创新思维。由教务处主办、通信与信息工程系承办的“大数据和人工智能时代的软件开发模式与技术”世纪讲坛讲座活动,于2025 年 6 月 10 日 17:00在学思楼127缓缓拉开帷幕。讲座开始通信与信息工程系主任刘刚老师介绍了本次讲座特邀李海宽博士,吸引了众多师生参与,现场反响热烈。

李海宽博士学术履历辉煌,毕业于北京大学,后于荷兰代尔夫特理工大学获得博士学位。他在欧洲学术界和工业界深耕三十载,理论研究与工业实践经验丰富,曾主持多项国际合作研究项目,研究领域涉及机器翻译、智能信息处理与跨语言电子商务等,对多项核心技术拥有自主知识产权。目前,他主要致力于大型复杂系统重架构技术、软件产品线技术以及智能系统的动态开发模式与技术的研究。

讲座伊始李海宽博士先阐述了 “软件定义时代” 的概念,引用梅宏院士的观点,指出从基础设施、计算模式、信息资源和信息应用等不同视角来看,我们的时代具有 “互联网 +”、云计算、大数据和智能化等特征,而软件在其中起着至关重要的作用,某种意义上我们的时代是软件定义的时代。在此背景下,动态程序设计作为一种新型的智能软件开发模式应运而生。

紧接着,博士深入对比了动态程序设计与传统静态程序设计的差异。传统程序设计以静态程序组件构建系统,完全避开客观演变的环境,在静态环境下应用静态程序,这种策略虽可行,但以限制软件应用的时间和空间为代价,不足以解决软件危机中的问题。而动态程序设计为适应客观变化的环境,使软件具有动态可适应性,以动态组件构建系统,这些动态组件可以是进程、服务、智能体或者软件定义的任何正在运行的事物或系统。

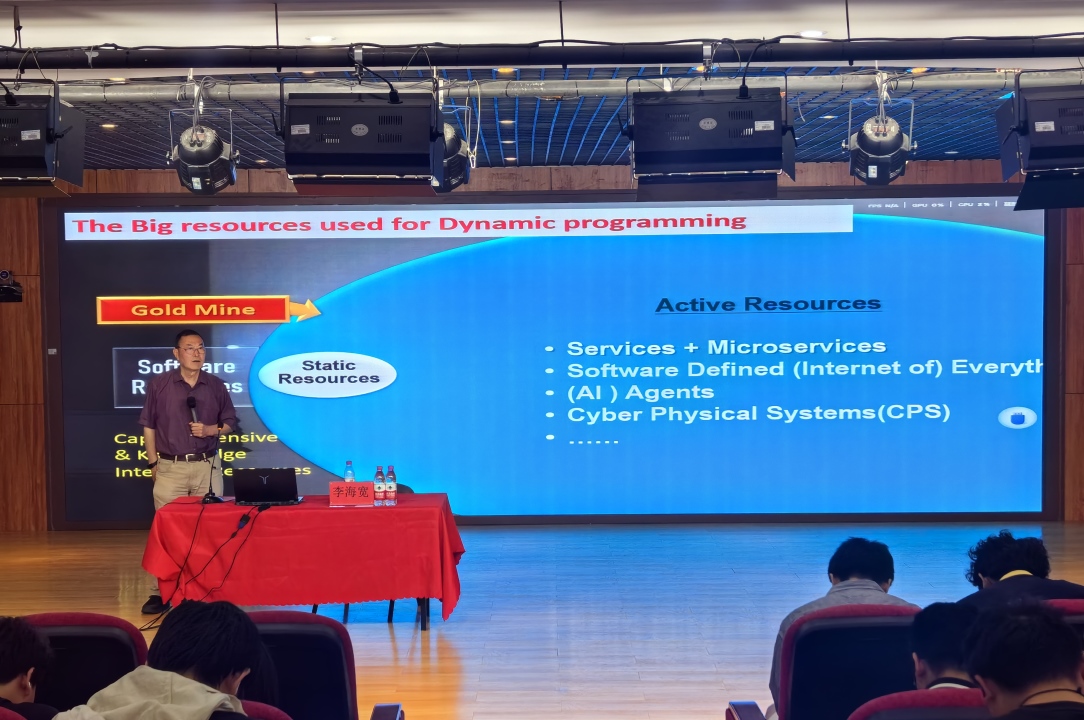

他还提到,软件资源在动态程序设计中得到了极大扩展,包括静态资源(如源代码和文档形式的所有软件资源)和动态(主动)资源(如进程、包括 PC、移动设备、信息物理系统等的 Web 服务、软件定义的事物),这些动态资源构成了动态编程的 “大资源”,如同金矿般具有重要价值。

此外,李博士还于学生们就动态架构演化、组件和架构变异等相关内容进行了探讨,现场同学们非常热情,积极与讲师进行互动问答,李博士的回答点醒了同学们对于相关知识的疑惑,引发了学生们对于未来行业发展的思考。

随后,博士强调了动态程序设计的核心在于 “系统 = 动态架构 + 主动组件”。动态架构是指软件系统在运行时其结构 / 架构具有演化规则,系统组件和连接可根据设计时的规则在运行时创建和销毁。主动组件是运行时的系统组件,能为其他运行时系统组件提供服务并相互连接,通常由软件、硬件、数据库、软件定义的事物及其他支持环境组成,甚至包括维护和操作的人员或人工智能,例如操作系统中的进程、互联网中的服务和微服务、人工智能中的智能体等。

本次讲座为大数据和人工智能时代的软件开发模式与技术提供了全新的视角和深入的解析,让同学们对动态程序设计这一前沿领域有了系统的认识。李海宽博士结合其丰富的学术和实践经验,分享的观点和技术见解对同学们在未来的学术研究和职业发展提供了新的方向和思路。(通信与信息工程系团总支 白景骞供稿)