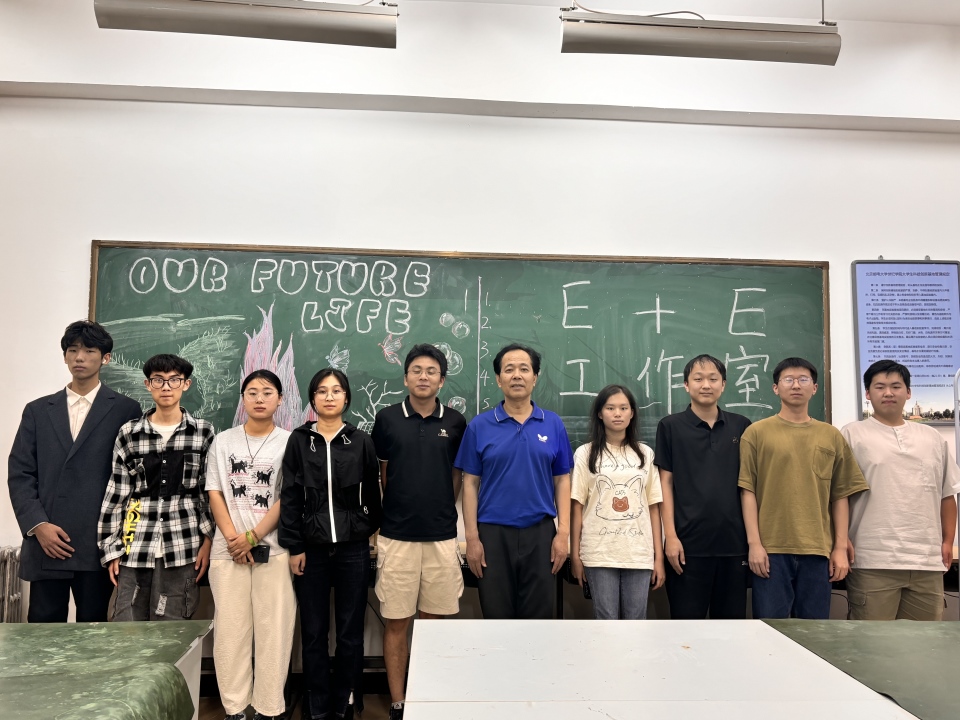

通信与信息工程系E+E创新工作室电子类竞赛培训圆满落幕:九天淬炼筑根基,竞技蓄势待扬帆

为深化学生对电子类竞赛核心知识的掌握,提升实践创新能力,通信与信息工程系E+E创新工作室于7月1日至7月9日开展了为期九天的电子类竞赛培训。此次培训覆盖单片机与FPGA两大核心模块,以“夯实基础、深化实践、梯队传承”为脉络,助力学生为各类电子竞赛做好充分准备,对学院培养高素质电子信息人才、提升学科竞赛竞争力具有重要意义。

培训启航:夯实基础,开启竞赛征程

7月1日,培训正式启动。首日课程围绕蓝桥杯等电子类竞赛中的单片机项目和FPGA项目展开,由王丹志老师牵头,王瑞霞老师、刘雅萍老师共同参与指导。

在单片机编程培训中,王丹志老师先对大学生学科竞赛进行系统介绍,重点解读了蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛与北京市集成电路设计大赛,随后以示例代码为引,逐步拆解比赛专用芯片的架构及接口,从基础概念到实操要点层层深入。FPGA培训则聚焦 “使用VHDL实现减法器”,王丹志老师通过清晰的逻辑推导与实例演示,将复杂的编程知识变得易于理解,课堂上同学们专注听讲、积极互动。首日培训为整个培训奠定了扎实的基础,激发了学生们的学习热情。

培训进阶:深耕要点,激发自主探索

随着培训进入中期阶段,课程更侧重于核心功能实现与学生自主实践能力的培养。7月4日,在单片机培训中,王丹志老师简要讲解 LED灯、蜂鸣器等外设与单片机的连接原理后,便鼓励学生分组实操。在流水灯控制、蜂鸣器自动控制、数码管显示等实验环节,学生们自主思考、动手实践,遇到难题时积极讨论、查阅资料,在老师的适时引导下攻克技术难点。

同期的FPGA培训中,王丹志老师围绕蓝桥杯竞赛核心内容,对减法器设计与随机数生成功能进行深度解析。他通过清晰的逻辑推导、原理剖析及生动实例,将复杂功能拆解为易懂模块,为学生自主实践搭建认知框架。学生们围绕这两项核心功能展开深度探索,各小组分工协作,通过模拟验证、代码调试优化设计,灵活运用知识尝试多种电路架构,完善代码逻辑。

培训收官:梯队传承,圆满落幕

7月9日,培训迎来收官之日,课程延续“学生主导实践,协作深化认知”的核心模式。上午的单片机培训聚焦“外设联动与功能集成”,采用“高年级带低年级”的授课模式。23级学生凭借自身经验,深入浅出地阐述定时器的工作原理、配置方法及外设连接实现功能的案例。实操环节中,24级学生在学长学姐的指导下自主编写程序,遇到问题时双方热烈讨论,23级学生耐心答疑解惑,知识在交流与实践中得以传承与深化。

下午的FPGA培训紧扣“随机数控制与应用拓展”,王丹志老师针对蓝桥杯竞赛的FPGA板子特点,对随机数生成程序进行优化调整培训,从硬件特性剖析到程序优化思路方法全方位指导。实践环节中,学生们分组优化程序,积极讨论优化策略,分享调试经验,充分发挥团队协作能力,将理论与实践紧密结合。

此次为期九天的培训,通信与信息工程系E+E创新工作室通过科学的课程安排和创新的教学模式,让学生在单片机和FPGA方面的理论知识与实践能力得到显著提升。相信在未来的电子类竞赛中,同学们能够凭借所学知识与技能崭露头角,为学院争光。同时,工作室也将总结此次培训经验,为后续开展更优质的竞赛培训奠定基础。(通信与信息工程系 刘雅萍 供稿)